常民文化ミュージアム

の歴史」のパネルを展示

本研究所は博物館機能を有する研究所として、新たな博物館型研究統合を目指しています。「常民文化ミュージアム」として2023年3月13日より従来の展示室をリニューアルオープンしました。このミュージアムは、研究活動を通して収集された歴史民俗資料を広く一般に公開し、また共同研究の成果について展示等の博物館活動を通して社会に還元するとともに、学芸員養成や大学教育にも積極的に利活用する場となっています。

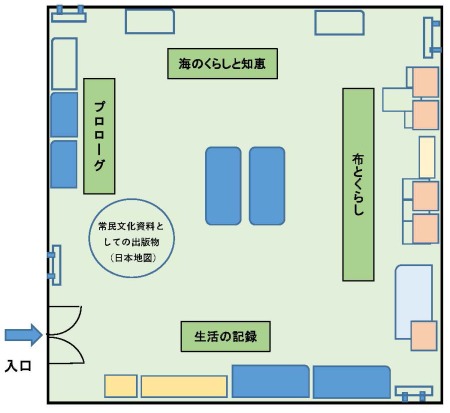

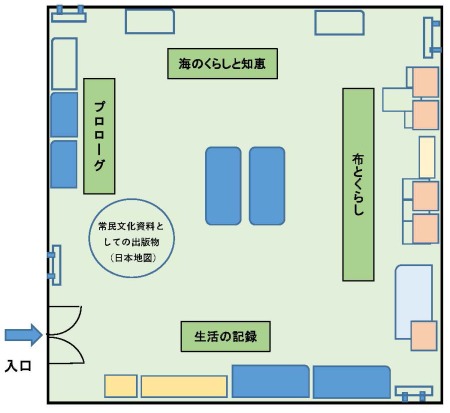

常設展示は、研究所を紹介する「常民文化へのアプローチ」にはじまり、「海のくらしと知恵」「布とくらし」「生活の記録」の4つのコーナーに分かれています。また、床面には研究所が出版してきた生活文化にまつわる資料集の対象となった地域を示した日本地図、外壁面には、常民研が歩んできた100年の歴史年表があります。

[会場]神奈川大学横浜キャンパス 3号館1階

[開室時間]10:00~16:30(通常)、10:00~15:00(2月、3月)

[閉室日]日曜日、祝日(授業日を除く)、大学所定の休日、授業期間以外の土曜

そのほか、臨時の閉室等がありますので詳細は下記の【開館カレンダー】をご覧ください。

常設展示

-

常民文化へのアプローチ

常民文化へのアプローチ

-

海のくらしと知恵

海のくらしと知恵

-

布とくらし

布とくらし

-

生活の記録

生活の記録

神奈川大学ミュージアムコモンズ

神奈川大学ミュージアムコモンズは、3つの展示室(大学史展示室、常民文化ミュージアム、企画展示室)、学習スペース、多目的に利用できるラウンジの3つのゾーンで構成されるスペースとなっています。このエリア全体を「ミュージアムコモンズ」、ラウンジを創立者の名を冠した「米田吉盛記念ラウンジ」と名付け、展示を中心とした大学の歴史や研究成果の発信の場、それらを活用した学生や地域に開かれた学習・交流の場として活用します。