学術交流

さまざまな地域・分野の諸機関と連携した調査研究も、本研究所の重要な活動となっています。過去には、自治体との連携として、1985 年より輪島市教育委員会と協力関係にあり、委託による「輪島市天領黒島角海家」の襖下張文書や民具の調査、また、「中央区立郷土天文館:歴史民俗関係資料に関する悉皆調査(2008年度)」「岐阜県高山市:高山市歴史文化基本構想に係る民俗調査研究委託調査(2008~09 年度)」なども実施しました。調査や資料整理の成果については報告書や目録として発信し、継続事業も着実に推進されています。

海外の研究機関とも常民文化研究の相互理解と交流を深めるために学術交流をおこなっています。

横浜市歴史博物館

(2021年7月17日~9月20日)

神奈川大学と同じ横浜市内にある博物館として、さまざまな事業での相互協力をおこなっています。2002年の「屋根裏の博物館—実業家渋沢敬三が育てた民の学問」、2017年に「和船と海運—江戸時代横浜の船路と和船のしくみ」、2021年に「布 うつくしき日本の手仕事」の展覧会を共同開催しました。

輪島市教育委員会

2012年より輪島市教育委員会からの受託研究として、古文書の調査や民具の調査をおこなってきました。そのほか、所員による講演など、さまざまな形で協力関係が継続されています。

三宅村教育委員会

2016年より三宅村からの受託研究として、三宅村郷土資料の公開・保存に関わる事業を進めるために調査、整理作業、三宅島郷土資料館の資料目録の作成を進めています。また、三宅村の生業(農業・漁業・その他)にかかわられている方々への聞き書き調査の報告書や伊豆七島に関連する文献資料である「七島文庫」の目録などの、冊子を刊行しています。

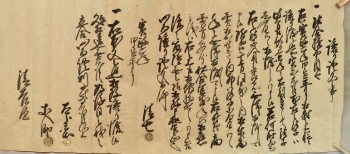

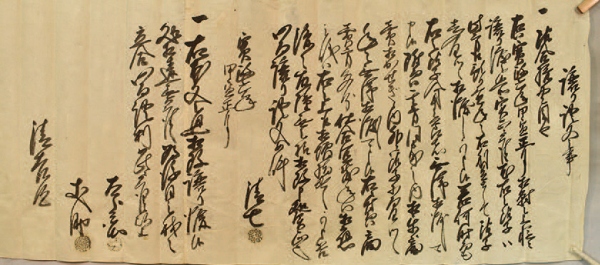

水産研究・教育機構中央水産研究所

1949年~54年度に実施された「漁業制度資料調査保存事業」により収集された古文書等の再整理作業を、2001年度より水産総合研究センター(2016年度より水産研究・教育機構に変更)からの受託研究として実施しました。これまで12冊の『水産研究・教育機構所蔵古文書目録』と2冊の概要目録を刊行しています。

日本民具学会

同学会は、財団法人日本常民文化研究所が開催していた民具研究講座の活動の中から1976年に設立され、相互に協力しながら民具研究を推進しています。

学術交流協定

本研究所では下記の研究機関と学術交流協定を締結し、シンポジウムや研究会、講演会などへの招聘や派遣、研究成果および研究動向などの情報交換、調査研究協力などをおこない、交流を促進することにより国際的なネットワークを形成しています。

交流活動については下記をご覧ください。

- 山東工芸美術学院人文芸術学院 2024年8月1日

- 国立台北芸術大学文化資源学院 2020年3月28日

- 国立民族学博物館 2020年3月26日

- 国立台湾海洋大学海洋文化研究所 2017年6月28日

- 浙江海洋大学中国海洋文化研究中心 2016年5月25日

- 韓国中央大学校韓国文化遺産研究所 2012 年7 月14 日

- サンパウロ大学日本文化研究所 2012 年4 月1 日

- 韓国国立木浦大学校島嶼文化研究院・島の人文学研究団 2011 年4 月1 日

- 慶北大学校嶺南文化研究院 2009 年12 月28 日

- 釜慶大学校海洋文化研究所 2009 年12 月25 日

- 中国海洋大学海洋文化研究所 2009 年11 月24 日

- 上海海洋大学経済管理学院・海洋経済文化研究センター 2009 年11 月20 日

東アジア島嶼海洋文化フォーラム

「海洋文化の多様性」(愛媛県松山市/2017年12月)

神奈川大学国際常民文化研究機構/日本常民文化研究所主催

2012年度より韓国・中国・日本の海洋文化に関する研究機関が中心となり発足した「東アジア島嶼海洋文化フォーラム」は、2013年度から各参加校が主催となって毎年開催され、海洋文化に関わる重要な国際的な討論の場となっています。2023年度には韓国木浦市にて木浦大学校主催で第10回のフォーラムが、「人新世における島の人文主義地理学の変遷と海域の再編」をテーマとして開催されました。