日本常民文化研究所とは

日本常民文化研究所は、日本民衆の生活・文化・歴史を多様な領域において調査・研究する、神奈川大学付置の学際的研究機関です。1921年に渋沢栄一の孫である渋沢敬三が創設した“アチックミューゼアムソサエティ”を前身とし、1925年には “アチック・ミューゼアム(屋根裏の博物館)”と改称、日本各地の生活文化、中でも民具や水産史の研究を中心に活動を進め、戦前・戦後の日本常民文化研究所を経て神奈川大学に招致され、2021年で創立100周年をむかえました。次なる100年を見据え、それまで担ってきた共同利用・共同研究の拠点としての機能を増進するとともに、2023年に本研究所は博物館相当施設に指定され、旧来の展示室を常民文化ミュージアムとしてリニューアルオープンしました。

渋沢敬三の「ハーモニアスデヴェロープメント」の精神を受け継ぎ、開かれた研究所として学内外の研究者にも研究交流の機会を提供すると同時に、これらの諸分野に関わる教育活動もおこなっています。

常民文化ミュージアム 博物館型研究統合に向けて

-

常民文化ミュージアム プロローグ

常民文化ミュージアム プロローグ

-

館内全景

館内全景

日本常民文化研究所は、創立100周年を迎えるに当たって、その博物館機能を強化し、2023年3月10日に博物館法第29条にもとづく博物館相当施設として指定されました。その過程で誕生したのが常民文化ミュージアムです。

これにより、本研究所は博物館機能を有する研究所としてこれまでにない新たな博物館型研究統合を目指すことになります。共同研究などの研究成果を企画展示やワークショップといった博物館事業を通して広く社会に発信するとともに、学芸員養成など大学教育にも利活用してゆきます。博物館型研究統合は、大学の付置研究所が博物館機能を有するからこそ可能となる研究と教育の融合であり、社会貢献のあり方です。

学内関連機関との連携

日本常民文化研究所は、その理念にもとづき1993年に開設された大学院歴史民俗資料学研究科の調査実習や1985年以来開講している本学の学芸員課程において協力関係をもち、今日までに、多くの博物館や資料保存機関等へ人材を送り出してきました。さらに、2008年に、非文字資料研究センターが「非文字資料」の体系化をめざして、付置研究センターとして発足しています。このような過程を経て、2020年度から国際日本学部歴史民俗学科が開学しました。

活動の概要

1.研究成果の公開

第12回公開研究会(2024年2月21日)

所員を中心とした共同研究の成果は、各種刊行物(論集・叢書・調査目録・調査報告等)・シンポジウム・展示・研究会ほかのかたちで、広く公開しています。研究所Webサイトでは、フィールド調査や研究会の最新報告を随時おこなっています。

2.常民文化ミュージアム

本研究所では、一貫して常民文化に関する研究をおこない、地方文書や民具といった歴史民俗資料を収集し、調査・研究をしてきました。こうして収集され、所蔵資料として整理・保存された歴史民俗資料は10万点に及びます。常民文化ミュージアムでは、これらの歴史民俗資料を公開するとともに、共同研究の成果も展示を通して社会に還元をいたします。

3.資料の収集と研究・公開

共同研究において収集した資史料の整理・目録化をおこなっています。資料所蔵者の方々のご理解・ご協力のもとに、当該資料を確実に後世に伝え、将来の研究において有効に活用するための基盤を作る作業です。また、本研究所で所蔵している歴史民俗資料の整理・目録化をおこない、順次デジタルアーカイブにて公開を進めています。

4.研究会

本研究所は、1983年より年数回、所員相互の検証・批判を経た研究成果を共有するため、公開形式で「神奈川大学日本常民文化研究所研究会」を開催しています。

所員、および客員・特別研究員による専攻分野の研究発表や、研究水準の向上を図るために、所外や海外の研究者にも発表を依頼しています。毎回テーマを新たに設定することで、異なる研究分野との交流や最新の研究動向を発表する場ともなっています。継続的におこなわれ、開催回数は通算139回(2024年5月現在)となり、常に関連研究の発展と向上に努めています。

5.非文字資料研究センター

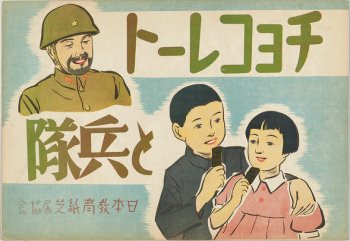

(非文字資料研究センター所蔵)

神奈川大学21世紀COEプログラム「人類文化研究のための非文字資料の体系化」の5年間の研究事業を継承・発展させる組織として神奈川大学日本常民文化研究所に付置されました。文字以外の人間諸活動の表現形態を対象に調査研究、資料収集の実施、世界への発信を目的としています。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

国際常民文化研究機構(2022年3月31日終了)

民族誌的研究—東アジア・環太平洋地域の海女研究構築を

目指して—」撮影/沈得隆氏

本研究所を母体とした共同利用・共同研究拠点(認定期間2009年7月~2020年3月)として発足しました。グローバル化のなかにあって、等身大の生活文化を総合的に調査・研究・分析する方法論の確立を目指し多文化共生の道を探るべく、本研究所の所蔵する史資料とデータベースを広く学外の研究者に公開・共有化し学際的な共同研究を進めてきましたが、2022年3月31日をもって13年間にわたる事業を終了しました。

活動報告については、『神奈川大学日本常民文化研究所 年報』をご覧ください。