過去の展示

企画展示室 企画展「和船の構造と技術」

(2017年1月~2019年3月)

江戸時代、国内の物資輸送は弁才船を中心とする廻船によって担われていました。弁才船の中で千石 (150トン)の荷物を積むことが出来る大型船は千石船といわれ、和船の代表とみなされました。和船は中国船や西洋船とは異なる構造で、造船方法や船大工道具もそれに応じた独特のものが使われています。また、弁才船の帆装は大きな一枚帆が特徴で、近年復元船の帆走実験が行われ、すぐれた帆走性能が明らかとなっています。

本展では弁才船を中心とした和船の特徴を、船舶模型・船大工道具などの資料とわかりやすいパネルで紹介します。

また、地下1階ロビーには近藤友一郎氏が制作した100石(15トン)積弁才船の実物大部分復元模型が展示されています。

-

会場の入り口

会場の入り口

-

パネル展示

パネル展示

-

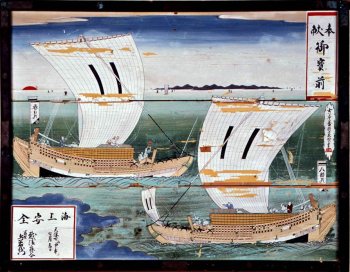

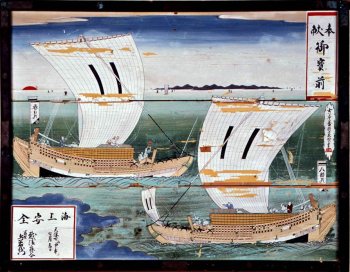

船絵馬(青森県円覚寺蔵・写真パネル)

船絵馬(青森県円覚寺蔵・写真パネル)

-

左から中国船、菱垣廻船、鎌倉時代の廻船

左から中国船、菱垣廻船、鎌倉時代の廻船

(各10分の1模型)

-

左:和船の船大工道具 右:中国船の船大工道具

左:和船の船大工道具 右:中国船の船大工道具

-

弁才船の断面

弁才船の断面

-

100石(約15トン)積の弁才船実物大模型

100石(約15トン)積の弁才船実物大模型

-

江戸時代の設計図をもとに帆柱部分を実物大で復元

江戸時代の設計図をもとに帆柱部分を実物大で復元

近藤友一郎氏

昭和3年(1928)、焼津(静岡県)にある近藤造船所、二代目船大工の父・佐吉の長男として誕生した。15歳で焼津造船所に船大工見習いとして入社、29歳で独立し近藤造船所を再興。静岡県相良町大江八幡宮の船祭で見た弁財船の模型の精巧な造船手法に感動し、伝統的な和船模型の製作を志す。平成元年(1989)、近藤和船研究所を設立。和船模型の製作、展示とともに関連資料の調査・収集を行なう。平成16年(2004)、「現代の名工」に選出され「卓越技能章」受賞、2年後「黄綬褒章」を受賞。満79歳にて逝去。

展示情報一覧はこちら